1. Une crise économique et budgétaire sans précédent

Le Sénégal traverse actuellement une zone de turbulences économiques majeures marquée par une crise budgétaire et financière sans précédent, révélée à la suite de la découverte d’une dette cachée contractée sous l’ancien régime. Les déclarations du Fonds Monétaire International (FMI) et d’autres instances habilitées ont confirmé l’existence d’une dette cachée considérable, héritée de la gouvernance précédente. Ces engagements non déclarés, évalués à plusieurs centaines de milliards de francs CFA, qui compromettent la trajectoire budgétaire et la crédibilité financière du pays ont profondément altéré la soutenabilité budgétaire du pays et en même temps compromis les marges de manœuvre de l’État.

Les eurobonds sénégalais, baromètre de la confiance des investisseurs internationaux, enregistrent une baisse continue, ce qui constitue un signal clair d’une perte de crédibilité sur les marchés financiers et d’une défiance croissante des investisseurs face à la gouvernance économique. Dans un contexte mondial déjà marqué par le renchérissement du coût du capital et les tensions géopolitiques, cette défiance accroît la vulnérabilité du pays.

2. Une population à bout face au coût de la vie

Le peuple est exaspéré par la cherté de la vie. Les Sénégalais sont épuisés par la flambée du coût de la vie : hausse du prix des denrées de base, pression sur les loyers, chômage persistant, et pouvoir d’achat en chute libre. Les attentes vis-à-vis du nouveau régime étaient immenses : celles d’une justice équitable, d’un redressement éthique et d’un État au service du peuple. L’espoir suscité par le changement politique peine à se traduire en amélioration tangible des conditions de vie.

Cette promesse semble s’estomper au profit d’un contexte politique crispé, où la gouvernance économique peine à produire des résultats tangibles dans le quotidien des ménages.

La population attend un signal fort : une politique de redistribution crédible, une maîtrise des dépenses publiques, et une réorientation des priorités vers la production locale, l’emploi des jeunes et la réduction des inégalités au niveau des territoires.

3. Une crise institutionnelle qui « guette » au sommet de l’État

À la crise économique s’ajoute désormais une crise politique et institutionnelle sans précédent. Les divergences apparentes entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko se multiplient, exposant au grand jour les tensions internes au sein du parti PASTEF, moteur du changement. Ces dissensions (conflit de leadership sur fond de divergences stratégiques, de communication et de vision), bien que politiques, menacent de se muer en crise institutionnelle si elles venaient à paralyser la gouvernance.

Dans un pays où la stabilité du pouvoir exécutif a toujours été un socle de cohésion nationale, ce duel fratricide interroge : Le Sénégal est-il en mesure de faire face à une crise institutionnelle d’envergure, alors même qu’il ploie sous le poids de la dette et des attentes sociales ? Assurément NON ! Le Sénégal n’en a ni les moyens économiques ni la marge sociale. Une crise institutionnelle majeure plongerait le pays dans une instabilité dont il ne pourrait se relever qu’au prix d’un lourd sacrifice collectif.

4. Quand les priorités politiques éclipsent les urgences nationales

Cette tension au sommet détourne l’attention des véritables urgences nationales :

* relance de la production agricole et industrielle,

* emploi des jeunes,

* gestion des inégalités territoriales,

* réformes structurelles de la fonction publique et de la fiscalité,

* restauration de la confiance citoyenne envers les institutions.

Alors que le pays a besoin d’un État stratège et rassembleur, les jeux politiques internes risquent d’affaiblir la stabilité institutionnelle et de freiner la mise en œuvre des réformes promises.

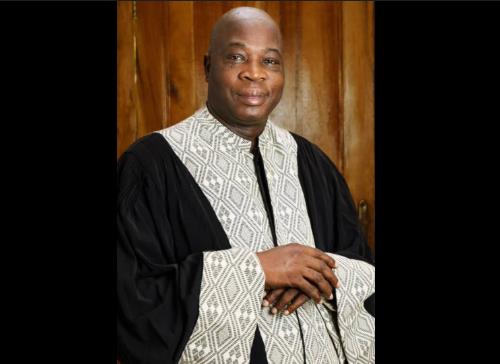

5. Les avertissements de Badio Camara : des mots prophétiques

Lors de la cérémonie de prestation de serment du président Faye, le Président du Conseil constitutionnel Feu Mamadou Badio Camara a livré une allocution solennelle et lucide, saluée pour sa portée républicaine. Il y a rappelé la résilience du peuple sénégalais, qui, malgré les crises et les tentatives de déstabilisation, « retombe toujours sur ses pieds », preuve de sa maturité démocratique

Son avertissement final résonne aujourd’hui avec gravité. Il disait je le cite : « À l’heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l’ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu… »

Ce passage, désormais cité dans de nombreux milieux politiques et universitaires, agit comme un miroir des dérives possibles d’un pouvoir en quête d’équilibre. Badio Camara rappelle que la force du Sénégal réside dans le respect des institutions, la continuité de l’État et la fidélité aux valeurs démocratiques et spirituelles du pays.

6. A qui profite la crise ?

La question hante aujourd’hui les observateurs et tous les citoyens car derrière l’instabilité politique et la fragilité économique, plusieurs acteurs (visibles ou discrets) tirent avantage d’une situation où l’État semble vaciller.

– D’une part, les forces internes, composées notamment d’élites issues de l’ancien régime et parfois relayées par certains segments institutionnels (…), s’emploient à entretenir le doute et la défiance. Ces réseaux, fragilisés par l’alternance, tentent de regagner influence et légitimité en exploitant les failles du nouveau pouvoir, quitte à compromettre la stabilité nationale.

– D’autre part, des forces externes (l’impérialisme économique d’une part et les mouvances jihadistes d’autre part) guettent la moindre faille. Les premières n’ont pas renoncé au contrôle des ressources naturelles stratégiques du pays, notamment à la veille de l’exploitation du pétrole et du gaz. Les secondes, en embuscade dans la région, savent toujours profiter des périodes d’incertitude et de chaos pour s’infiltrer, recruter et déstabiliser. Plus inquiétant encore, des connivences tacites entre intérêts coloniaux et groupes extrémistes apparaissent, chacun trouvant dans la déstabilisation un levier de domination ou d’influence.

– Dans cette équation complexe, les spéculateurs financiers ne sont pas en reste : ils tirent profit de la volatilité des eurobonds sénégalais, amplifiant la vulnérabilité d’un État déjà sous pression. Et les adversaires politiques internes, eux, capitalisent sur la désunion au sommet, espérant que le désordre institutionnel serve leurs ambitions.

Mais au-delà de ces bénéficiaires circonstanciels, la grande perdante demeure la Nation elle-même. L’État se fragilise, la confiance s’érode, et la cohésion nationale s’effrite. Le citoyen sénégalais en paie le prix : un pouvoir d’achat en chute libre, des réformes ralenties, et une désillusion face à une classe politique perçue comme davantage préoccupée par la conquête du pouvoir que par le destin collectif.

C’est pourquoi, comme le rappellent plusieurs voix « patriotiques », il faut sortir rapidement de cette impasse pour revenir à l’essentiel : restaurer la souveraineté, protéger les institutions et replacer l’intérêt général au-dessus des querelles partisanes.

Ainsi, la véritable question n’est pas seulement de savoir à qui profite la crise, mais jusqu’où le Sénégal peut laisser prospérer une instabilité qui enrichit quelques-uns, pendant qu’elle appauvrit tous les autres.

7. Conclusion : pour un sursaut républicain

Le Sénégal a souvent su se relever des crises grâce à la maturité de son peuple, la résilience de ses institutions et la sagesse de ses élites. Mais cette fois, la convergence des crises (économique, politique et institutionnelle) exige un sursaut collectif. Il s’agit non seulement de restaurer la crédibilité financière du pays, mais surtout de préserver l’unité nationale et l’esprit républicain que rappelait Badio Camara :

« Les institutions constituent des acquis fondamentaux qu’il faut préserver, renforcer et adapter, pour le bien des générations actuelles et futures. »

Dans un pays qui s’apprête à entrer dans l’ère du pétrole et du gaz, les «démons de la division» qu’il évoque doivent être conjurés par une union républicaine, une gouvernance éthique, et une vision partagée de l’avenir.

Le Sénégal ne manque ni d’intelligence, ni de ressources, ni de jeunesse. Il lui faut simplement retrouver le sens du collectif et du devoir d’État.

« Lorsque ceux qui te combattaient hier te rejoignent aujourd’hui, c’est souvent parce que leurs propres ambitions n’ont pas abouti. »

Ndiaga SAMB : Sociologue – Spécialiste en développement social et en développement organisationnel. Consultant International en gouvernance, durabilité environnementale et sociale.